12月20日,江苏省政协原副主席、江苏省张謇研究会名誉会长、江苏国际文化交流中心理事长罗一民受邀出席常熟政协讲堂,并做主旨演讲《张謇与翁同龢情深义重》。

谈起“晚清七十年”(第一次鸦片战争至辛亥革命)的历史,及其在这“三千年未有之大变局”中为救国、强国而奋斗的志士仁人,不能不说到当时的两个江苏籍状元翁同龢与张謇,以及他们之间亦师亦友的情谊。

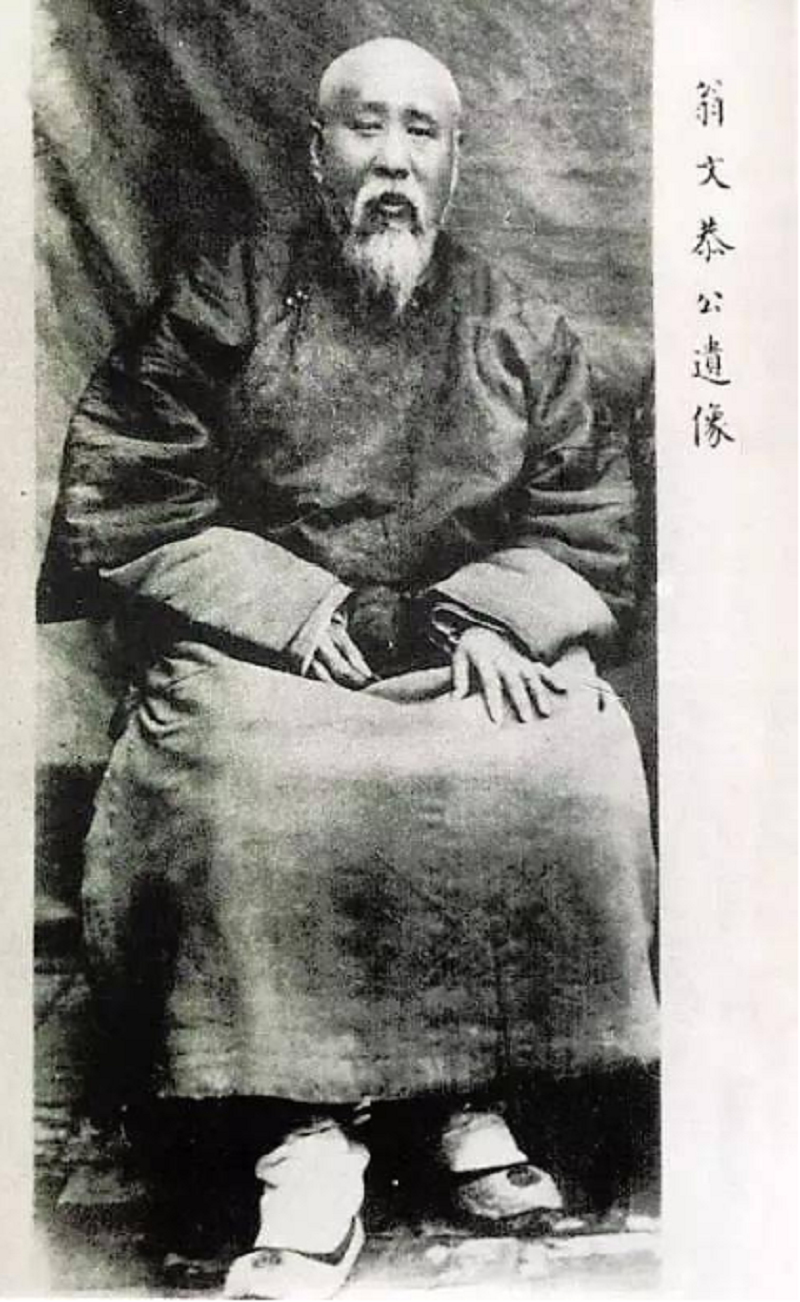

一、翁同龢提挈张謇

翁同龢1830年出生于江苏常熟(苏州),在1856年(26岁时)状元及第,后为同治和光绪的“两代帝师”及中枢大臣。张謇1853年出生于江苏海门(南通),在1894年(41岁时)考中状元,后为著名的实业家、政治家及中国早期现代化的先驱者。翁同龢大张謇23岁,比张謇早中状元38年(他中状元时张謇仅3岁)。虽然如此,由于种种因缘际会,还是让他们结缘深交,并共同在晚清历史上谱写了士林佳话和政坛美谈。

翁同龢在光绪元年就受命为皇宫“授读”,并两度任军机大臣,是光绪“眷倚尤重”的帝师枢臣。同时,他还是一心革新内政、抵御外侮的“南派清流”首领。为了实现自己治国平天下的抱负,翁同龢一直关注并设法网罗天下(特别是江南)士子才俊。

早在1879年,翁同龢就开始垂青于祖籍常熟的张謇。当时张謇虽然连举人也不是,但由于在庆军当幕僚,帮吴长庆治军理事(特别是平叛朝鲜壬午内乱),显示了卓越的学识和突出的才干,颇有声望。他所撰写的《条陈朝鲜事宜疏》《壬午东征事略》《朝鲜善后六策》等,颇受朝野各方瞩目和称赞。特别是关于先下手“规复”朝鲜、琉球的策论,更是令人称道。当时桐城派大师吴汝纶赞其“执事声势久已倾动一时”。正因如此,翁同龢在写给吴长庆的信函中,常不同寻常地附笔问候张謇(“公与幕府笔,问询辄书尾”)。1879年夏,与翁同龢同为光绪帝师、南派清流首领的吏部侍郎夏同善,作为官员考核的主考官,将张謇录取为吏部科试第一名。

1885年,张謇赴京参加顺天乡试,获南元(南方考生第一名、全体考生第二名),其主考考官就是翁同龢和潘祖荫。应试期间,翁曾专程去张謇住处看望(两人第一次会面),翁在当天的日记中说,“謇,南通人,名士也,年卅三。”试后,张謇“为常熟师作《乡试録后序》”。从此,翁与张正式形成师生关系。

在往后的十年间,张謇一共参加了五次会试,翁同龢每一次都给予极大的关注与扶持,但前四次都阴差阳错,未能如愿(主要是因为将别人的卷子误认为是张謇所写)。若干年后,吴汝伦曾在写给张謇的信中,披露了翁同龢暗中帮张謇录取而不果的经过:“尚书(翁)于足下有国士之知,无锡孙君以误得售(被误认为是张謇而被录取),尚书深以为恨,拒而不见。”

最有意思的是张謇在1892年的第四次会试中的种种故事。当时,张謇应试充分,信心满满,志在必得,翁同龢也吸取了前几次的经验教训,事先做好各种准备,要有关各方细心配合,一定将张謇的卷子看准并高分录取。谁知又是造化弄人,弄巧成拙,张謇再一次与“进士”擦肩而过。当时有一武进考生刘可毅故意在试卷中冒写“厉箕子之封”(商末箕子封地朝鲜),而使翁同龢及其他一众考官误认为该卷为张謇所作无疑,因为他们知道,只有张謇才有在朝鲜工作的经历。结果,常州刘某榜上有名,张謇却名落孙山。张謇在日记中愤愤然说道:“己丑为无锡孙叔和所冒,今又为武进人冒顶,可谓与常州有缘(当时无锡、武进均为常州府所辖)。

1894年的恩科会试,是张謇的第五次、也是最后一次会试。这次会试中,主考官翁同龢使出浑身解数,竭力将张謇推上了“状元”宝座。除了事前的指导、点拨以外,在考评和录取过程中,翁同龢也是不遗余力。在翁的关照下,张謇先是被录取为第六十名贡士,后需取前十名参加殿试,张謇被礼部侍郎初定为第十一名,无缘入围,“常熟师改第十”。在随后的殿试中,翁同龢要收卷官坐等张謇交卷,直接将卷子交给自己,并对张謇的殿试卷评价极高:“文气甚古,字亦雅,非常手也。”同时,斡旋于八大考官之间,力荐张謇为殿试第一名,并在光绪面前称赞:“张謇,江南名士,且孝子也。”于是,张謇高中状元,实现了读书人的最高追求,翁同龢也为自己、为国家成就了最好的人才。中了状元的张謇,被授以翰林院修撰,成了贴近皇帝身边的正式文官,也成了翁同龢的政坛圈内人。

毫无疑问,翁同龢是张謇一生中最关键的恩人、贵人。若没有翁尽心尽力的提携,张就不可能在年过不惑后科考折桂,也就不可能凭着“状元”桂冠指点江山,纵横政坛商海。作为一个毫无显赫社会背景的农家子弟,张謇能开创性地谱写丰功伟绩,起始条件就是有了翁的提携。

二、张謇辅佐翁同龢

中了状元的张謇,对翁同龢很感恩,并准备以实际行动报恩。他深知翁同龢奖掖提挈自己,主要是为了让自己在治国理政方面助老师一臂之力。更何况,他与老师本来就在救国、卫国、强国方面,具有较为一致的理念和思路。因此,张謇决心在政坛上全力辅佐翁同龢,为国家尽一份心,为老师尽一份情,为自己尽一份责。

一是在甲午风云中力挺翁同龢,为主战派摇旗呐喊,出谋划策。在中日甲午战争爆发前后,围绕是战是和这一关键问题,清王朝形成了以翁同龢为首的主战派和以李鸿章为首的主和派,两派争论和斗争得很厉害。张謇坚定地站在主战派一方,为老师翁同龢出谋划策乃至冲锋陷阵。

由于张謇有着在朝鲜从事军事、外交工作(包括与日本人打交道)的亲身经历,而且回国十多年一直以日本为敌手研究各种对策,因而主战派骨干十分看重他的意见,倚重他的才干。1894年的六月至十月,翁同龢连写9封信,向张謇咨询中日朝三国关系,以及讨论中国应争取的军事和外交策略。当年6月4日,朝鲜发生东学党起义,6月7日张就致函翁,提出出兵朝鲜、分兵扰日、终止中日贸易等建议。6月下旬,日军不宣而战后,张即提醒翁关注台湾防务,并派人送去两张珍藏的朝鲜地图。据《张謇全集》所载,仅在1894年七月至八月,张謇围绕中日问题,“上翁同龢书”就有20件。六月底之前,主要是建议启用爱国将领,加强战备,准备对日宣战。七月一日清政府对日宣战后,主要是建议拨款增购铁甲兵舰,派舰船进援驻朝陆军,加强渤海防务,防备日军偷袭。八月以后,随着战事失利和政争尖锐,力主罢黜主和派首领李鸿章,起用已闲置十年的恭亲王奕䜣。

九月初,在奕䜣被起用后,张謇上奏折《推原祸防范未来请去北洋折》。他从“先事、临事、事外、事中”四个方面,抨击李鸿章不仅一贯主和卖国,而且还一贯以昏聩败坏和局,并郑重提出了他与翁同龢一起商议的“另简重臣,以战求和”八字方针。

九月十三日晚,预感败局已定,张謇连夜拜访翁同龢,“危言耸论,声泪交下”。第二天,按照翁同龢的授意,张謇召集主战派骨干商议时局与对策,并于九月十六日上书翁同龢,报告集议结果。当天,张謇突然接到父亲病亡的消息,只得于十九日匆匆离京返乡。翁同龢在送别信中悲伤地说道:“此别未知何日相见,……日来心思甚劣。”

二是身在江湖,心忧天下,与翁同龢同频共振。甲午战败,割地赔款,国家几乎遭遇灭顶之灾,民众深感奇耻大辱。1895年三月,丧权辱国的《马关条约》正式签订。得此消息,身在老家南通丁忧的张謇,愤然在日记中抄录“和约十款”,悲痛欲绝地哀叹:“几罄中国之膏血,国体之得失无论矣。”他甚至在祭奠亡父时还不忘责备自己无力挽回败局:“徒为口舌之争,不能死敌,不能锄奸,负父之命而窃君禄,罪尤无可逭也。”

而此时的翁同龢虽然身在庙堂,但与身在江湖的张謇一样,对甲午惨败痛心疾首,无可奈何。他悔恨交加地说道:“上无以对天造之恩,下无以慰薄海之望”,“才略太短,无以仰赞”,“恨不能碎首以报”。为此,他呈递了《自请为甲午战败罢职疏》。考虑到他的忠诚奉公,以及久任户部尚书的经验,为了理财和经济建设,朝廷不仅没有将他免职,反而任命他为总理衙门大臣。担此大任,他一方面应对筹措甲午赔款、德国强占胶州湾、俄国强占旅顺口等外交问题,一方面图谋重振国内经济建设及内政改良,“深以旧法实不足恃”。

张謇虽远离京城,却时时关注国家时政方针,并及时顺应老师翁同龢的种种治国之策。在外交内政问题上,他除了发表与老师相一致的观点言论外,还按照曾是南派清流骨干的张之洞的意见,在家乡创办中国最早的现代纺织企业,走上了实业报国的道路。他还结合自己的从商实践和对经济问题的思考,向翁同龢提出若干政策建议。他在《农工商标本急策》中提议:商务亟宜实办,实办之计有三:一定法,二筹款,三定捐税;工务亟宜开导,开导计一为各省开劝工会提倡鼓励,二为派大员博采各省精巧之器,并选挈名商慧工参加巴黎博览会,察视各国好尚风俗,以便推广制造;农务亟宜振兴,主要是鼓励开荒垦植。

三是积极支持翁同龢维新变法,成为翁同龢的重要谋士和得力助手。甲午战争后,除了日本多方侵略中国,西方列强亦趁机强行划分在华“势力范围”,掀起了瓜分狂潮。在此生存危亡之际,光绪与翁同龢决定变法维新,以救亡图存。1898年的大年初三,翁同龢亲自听取维新派首领康有为关于变法的详细陈议。翁随即将康的意见转报光绪。光绪便命康有为条陈所见,并进呈所著《日本变政考》、《俄大彼得变政考》。自此,戊戌变法序幕徐徐展开。

1898年闰三月,就在“百日维新”呼之欲出之际,张謇在去上海与维新派人士文廷成、郑孝旭、郑观应等会谈,对维新问题形成了基本看法,然后回京到翰林院销假复职。四月二十三日,光绪正式诏定国是,宣布变法。两天后,又亲自召见康有为,谕令康在总理衙门章京行走,参赞行政,专折奏事。

张謇既满腔热忱,又老成持重,在“百日维新”前后,特别是在最关键、最紧张的日子里,常与翁同龢彻夜长谈,共商大计。按照翁的说法是:"盖无所不谈矣"。按照张的说法是:"与虞山谈至苦"。当时甚至有人认为,光绪搞变法维新主要是听翁同龢的,而翁同龢又主要是听张謇的。张和翁都认为“非变法无以图强”,但反对“激烈雷霆式”剧变,主张“平和、中正、渐变的改进”。

实际上,翁和张都是老成持重的改良主义者,他们既支持康有为、梁启超等维新派关于力主光绪协掌全权,全力推进政治、经济、教育等各方面变革的基本主张,但又不赞成康、梁的急躁冒进的做法,用张謇的话说,就是"余与康梁是群而不党",并曾劝"勿轻举"。翁既不同于康梁,甚至于也不同于后来几乎全盘接受康梁意见的光绪。

在"百日维新"的第四天,被慈禧所忌恨,又为光绪所不满的翁同龢,突然被御令开缺回籍,这令张謇等帝党分子大为惊诧,忧心忡忡,惶惶不可终日。张骞在当天的日记中写道:"见虞山开缺回籍之旨……所系甚重,忧心京京,朝局自是将大变,外患亦将日亟矣。"

四月二十八日,就在翁同龢前往宫廷,向光绪叩头拜别的那天,北京城南士大夫人心惶惶。所谓"城南",历来是南方籍京官及清流文士宴饮雅集议论朝政之处,最能反映士大夫的心理情绪。第二天,张謇"恭诣乾清宫引见,瞻仰圣颜,神采凋索,退出宫门,潸然欲泣。"

张謇既为皇帝和国家的命运担忧,也为翁同龢及自身的安危担心。见完皇帝的第二天,他便以《论语》中宁武子智愚得当、进退自如的故事,"晦语劝公(翁同龢)速行",离京避祸。

宁武子是春秋时卫国的大夫,曾在卫文公、卫成公时期辅政十多年。在辅政前期,国家政通人和,他便竭尽所能,大有作为;辅政后期,君昏国衰,他便装傻守拙,但又坚守朝中,以待时机为国出力。孔子认为他那种聪明或许有人赶得上,但那种愚笨却无人能赶得上。因此,子曰"宁武子,邦有道,则智;邦无道,则愚。其智可及也,其愚不可及也。"张謇在这里说宁武子的故事,显然是希望老师也能像宁武子一样,虽然心中的信念和理想要始终坚守,但行动上该进则进,该退则退,该聪明便聪明,该愚笨便愚笨。

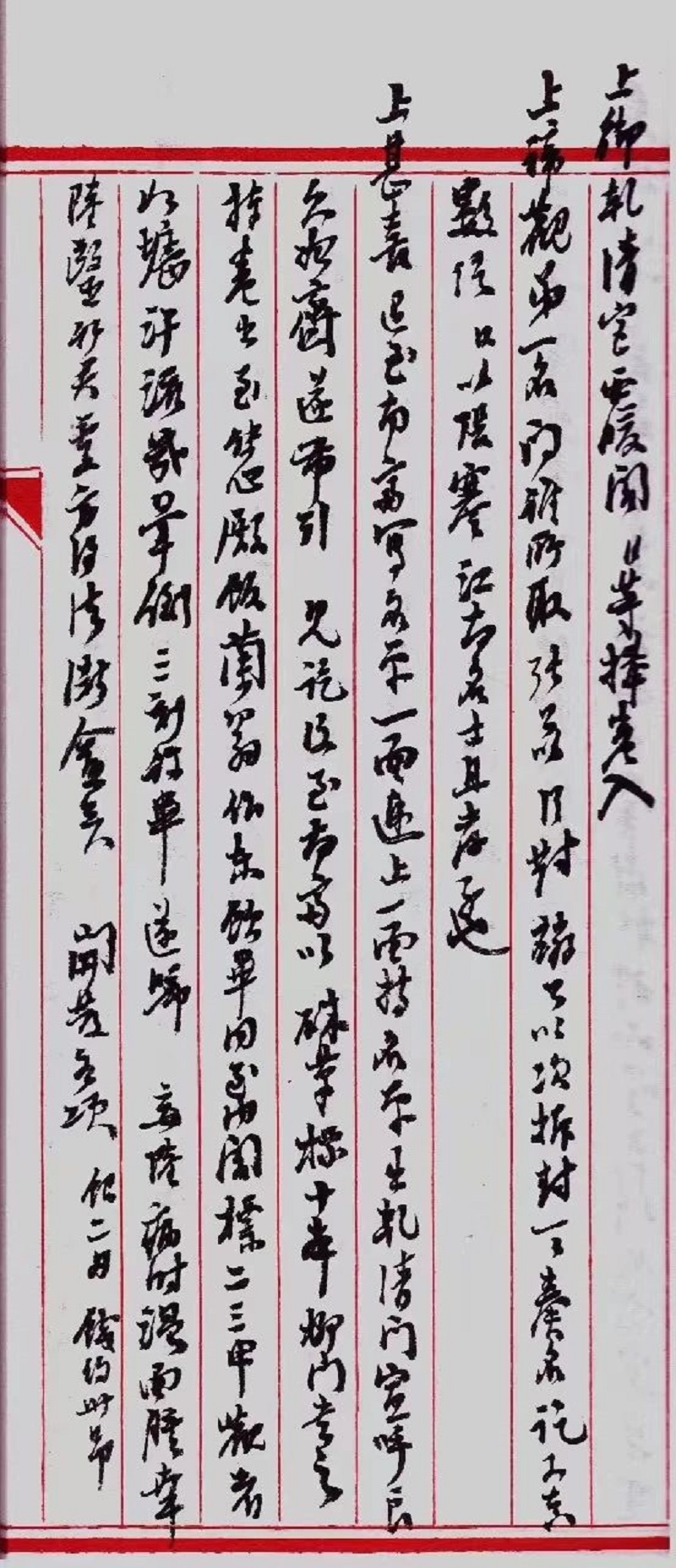

《翁同龢日记》中记载与张謇有关事

为了与老师同进退,张謇在劝说翁同龢南归的同时,也为自己找到了一条"愚不可及"的既避祸又坚守其志的道路——回家乡大搞实业。就在他到翰林院和吏部听旨正式复职的第二天,他便以"通州纱厂系奏办,经手未完"为借口,再度向翰林院请假,并坚辞孙家鼐奏派他的京师大学堂教习职务。当天晚上便急忙离开北京,去塘沽乘船直奔故里。

当年八月初,慈禧发动政变,软禁光绪,罢黜帝党,捉拿康梁等维新派,斩首"六君子"。远在南通的张謇既为自己逃过一劫而庆幸,又深感惊恐和焦虑。如同翁同龢一样:"身在江湖,心悬魏阙,亦战栗罔知所措也。"

三、张謇与翁同龢的不了情

戊戌变法失败后,翁同龢开缺回籍被“编管”,张謇照样对老师一往情深,关照有加。翁回到常熟虞山后,张即奉诗一首:“兰陵旧望汉廷尊,保傅艰危海内论。潜绝孤怀成众谤,去将微罪报殊恩。青山居士初裁服,白发中书未有园。烟水江南好相见,七年前约故应温。”此诗的前几句描绘了翁同龢在政坛上如履薄冰、腹背受敌的境况,劝慰老师安然返乡,享受田园风光;最后一句“七年前约故应温”,回顾了自己七年前科考落第归乡的往事,一方面感念老师恩情,一方面表示要与老师甘苦共尝。

1898年底,在张謇等人的资助下,翁同龢在常熟祖茔旁兴建新宅“瓶隐庐”。此宅原为翁氏族人祭祀祖先和看守祖墓所用,兴建后为翁同龢晚年所居。翁给新居取名“瓶庐”,为寓守口如瓶之意。并在大门贴有自定的五规:不赴宴会、不管闲事、不应笔墨、不作荐书、不见生客僧道。自称"五不居士"。

自翁同龢1898年开缺回籍至1904年去世的七年中,张謇曾多次驾舟过江看望恩师,并供送银钱衣物等。1903年八月,翁同龢连书两信给张謇表示谢忱,其中说到:“承惠银元二百,面见颜拜受。悠悠四海,唯真相知者知我空贫耳!新稻及粟、鱼干、百合,一一奉领。”“百岁酒正思配制,承惠适如所欲,椒鸡异味,平生未尝,山药、百合,此间所产迥不如江北,得之可以卒岁,珍感不尽。”同时,翁还在《张季子荷锄图》上,为张謇写了一首诗《简张季直》:“平生张季直,忠孝本诗书。每饭常忧国,无言亦起予。雄才能敛抑,至计岂迂疏。一水分南北,怜君独荷锄。”从这里既可以看出张对翁的情谊,又可看出翁对张的赞赏,特别是“怜君独荷锄”一句,充分表达了翁对张特立独行开辟新事业的爱怜之情。

翁同龢与张謇既是科场师生,又是政坛盟友。他们既情投意合,又志同道合。即使在翁开缺回乡后,他们还共同关心国家前途命运,经常商议时事政治。1899年底,翁同龢得知张謇创办的大生纱厂开机出纱,欣然为之题联:“枢机之发动华天地,衣被所及遍我东南。”

1901年4月,在庚子之乱发生、八国联军进京、慈禧光绪西奔后,翁同龢与前来常熟探访的张謇“深谈时局”,忧心不已。五月三十日,《东南互保约款》签订后,积极促成这一约款的张謇,专门向翁同龢通报了“东南互保”情况,两人在伤时感事的同时,均对东南一带免遭战乱侵袭,甚感欣慰。

1904年五月十八日,积极主张“君主立宪”的张謇前往常熟翁宅探望病情时,还与翁同龢深谈立宪问题。张謇在当天的日记中写道:“与松禅老人谈两次,颇及宪法,老人极赞成。”三天后(二十一日),翁同龢临终前口述自题挽联:“朝闻道,夕死可矣,今而后,吾知免夫。”上联说明自己一生都在追求正道,无怨无悔;下联通过曾子临终前交代弟子的故事,要后生们传承衣钵,有所作为。翁指名要张代书此联,说明他把张看作是最器重的弟子和事业传承人。据说,1907年7月,74岁的翁老在归道山前,向身边的亲属口占一绝:"六十年中事,伤心到盖棺。不将两行泪,轻与尔曹弹。"并口授遗疏:深望光绪帝励精图治,振兴中国,并委托张謇代书陈奏。不久,翁同龢病故,张謇为其送行,极尽弟子之礼。

张謇在翁同龢墓前留影

翁同龢去世后,张謇深情作一挽联:“公其如命何,可以为朱大兴、并弗能比李文正;世不足论矣,岂真有党锢传,或者期之野获篇。”上联将翁同龢与嘉庆朝帝师朱珪(清嘉庆朝体仁阁大学士朱珪,其生于顺天府大兴县故称“朱大兴”)和光绪朝帝师李鸿藻对比,为翁死后连谥号也没有,深表遗憾;下联借《后汉书.党锢列传》和《万历野获编》说事,为翁同龢晚年被禁出仕、且生平事迹官史不彰、只能见诸民间野史,深表不平。

翁同龢去世后,张謇与翁家后人仍多有往来,并一起努力,推动为翁同龢平反昭雪。最终,经张之洞、端方等提议,1909年(宣统元年),翁同龢被诏复原官,追谥“文恭”。

翁同龢在日记中有五十多次提到张謇,翁去世后,张看了日记,将其中提及到自己的内容都认真抄录下来。1921年,年近古稀的张謇专程跨江去常熟,拜谒翁同龢墓地,并出资重新修建墓庐。之后,他还抱病写下了长诗《虞山谒松禅师墓》:

东坡初出门,独向欧阳子。

昌黎掖后进,拳拳在张李。

古人慎所缘,身名托终始。

攀跻犹及公,州郡杀乡里。

十年辽海军,苦辛狎泥滓。

公与幕府笺,问讯辄书尾。

知公大雅人,等闲不足拟。

忧患能知几,恂栗斯有斐。

少小盛气志,颇亦羞群狙。

家世服农亩,不眩车轮朱。

上禀二人训,下规千载图。

江河绝东写,日月骚西祖。

中间气振荡,万物飞蓬俱。

常恐愿力薄,堕此礼义躯。

悠悠迫中岁,四顾增踟跚。

踟蹶思古人,遥遥唐与虞。

寸志不可遂,万事皆尘埃。

犹是中国民,帝京时一来。

昔岁荷推举,冥冥如天开。

公今再荐士,隔绝中路霾。

由来得丧际,出入材不材。

公心照四海,涕泗生枯菱。

不遇故细事,缠绵恻中怀。

丈夫尚思报,所报安恃哉。

昏昏九衢尘,有官未云乐。

腾腾万人海,机利进锋锣。

独念平生交,肺腑相煦焕。

驱车出国门,连朝辄心恶。

况与夫子亲,眷睐重丘岳。

八年四回别,此别非畴若。

才钝语易枝,戚均虑无增。

江乡有闲田,先归料锄攫。”

这首诗满怀深情地表达了对老师的感恩、敬佩、同情、缅怀。

望虞楼旧影

也就是在那一年,张謇在南通长江边的马鞍山修建望虞楼,以便随时登楼眺望长江南岸的虞山,抒发对翁同龢的不尽情思。