2022-12-26 15:42:02点击量:62935

走进盐阜大地

——滨湖区文联红色采风活动

文 / 丁康权(逗号)

初冬时节,枫叶慢慢地掉落在大地上,那习习的北风倒吹着江南的树叶,恰似迎接壬寅虎年冬季的到来,滨湖区文联正巧在暖阳的冬天组织了一次文艺家采风活动,在实践中学习与体会党的二十大提出的将中华传统文化更好地跟中国国情相结合的理论指南,本次活动由滨湖区文联主席冯娴,滨湖区文联副主席、滨湖作协主席丁康权,滨湖区文联秘书长何明,滨湖区摄影家协会主席周伟等领导率队一起前往盐阜大地,滨湖文艺家用手中的文字、相机、画笔多维度地展示这次难得的红色采风的好机会。

图1:2022年滨湖文艺家读书班合影

(一)海盐的今世前生

初冬的早晨永远是最美的,最耀眼,我们40多位滨湖文艺家11月14日在美丽太湖之滨滨湖党校学习二十大精神和加强维护意识形态安全教育之后,第二天11月15日早晨就直奔盐城市中国海盐博物馆进行现场教学,我坐在大客车上,望着窗外飞速的树木,不禁想起这初冬秋尽早霜,银杏枝头叶子变黄了,风起满地铺满金色的地毯,素颜的初冬向我走来,放眼望去盐阜大地一片大好风光。到了盐城市盐都区每个人都按照教学规定,加上盐城的APP,做好高速公路出口落地检,一切准备就绪,讲解员向我们讲诉中国海盐博物馆的今世前生。

图2:盐城地标

中国海盐博物馆位于江苏盐城市总投资1.9亿元,建筑面积1.8万平方米,我用手机拍摄下外观全貌,尤其是石头上写的七个大字“中国海盐博物馆”,是由江阴著名书法家沈鹏大师题字书写的。

要说起中国海盐博物馆的缘由,不得不说起南宋的范仲淹,盐城市的沿海滩涂面积占江苏省67%,是江苏省最大,最具潜力的土地后备资源,海岸线占江苏省的56%,盐城至今已有2100多年的产盐历史,是淮河下游和黄海之滨悠久盐文化的源头所在。

图3:中国海盐博物馆

800万盐阜人民多年的夙愿和追求就是要建造全国唯一一座中国海盐博物馆,于是2006年11月经国务院批准建设,2008年11月28日在盐城建成并对外开发,是反映我国海盐发展史,展示收藏我国海盐历史与文化的重要场所。博物馆采用蜡像、雕塑、沙盘等演示手法,展现古代“炼卤煎盐”“晒海为盐”的多层的文化场景再现。

范仲淹(989年—1052年),北宋苏州吴县人,千年之前,北宋杰出的政治家、军事家、教育家、文学家,范仲淹来到盐城东台西溪担任盐仓监,从此盐城土地遍布着范仲淹的足迹,范仲淹也被其弟子张载概括成为“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”范仲淹深入泰州、楚州、通州、海州一带考察,发现盐民生活艰辛,动员通、泰、楚、海四洲数万民夫,投入筑堤工程,自己则身先士卒,撩官袍、脱官靴、披星辰、奋战在数百里的海疆之上。为了纪念范仲淹的筑堤之力,盐城人们还将此堰称为“范公堤”,范仲淹修筑海堰的民本思想及其精神风范影响更是至深至远。

图4:范仲淹、施耐庵介绍

清代诗人高岑曾题诗“拾青闲步兴从容,清景无涯忆范公”,当我在中国海盐博物馆,不禁想起南通市如东县老家那儿也建造了范公堤,我小时候还经常骑着自行车在范公堤上来回穿梭,从我出生地如东县大豫镇如东棉场,一直往我父亲的出生地如东县袁庄镇康庄村驶去,范公堤两侧长成高大的青松树,用于堤防潮水袭击,可以想象到,原有在盐城东台的捍海堰的范公堤在向东百里的如东县大豫镇的沿海滩涂转迁,在盐城的范公堤就成为一道靓丽的风景线了。

岁月如梭,荏苒千年。从中国海盐博物馆的实景中,让我思念范公,也就是思念海盐开始,海远堤长,对我少年时代的记忆,通过盐城的海盐穿梭起来,将盐城与南通的海岸线,古今千年串联在一起了,这也是这次红色主题教育给予我的最大启发。

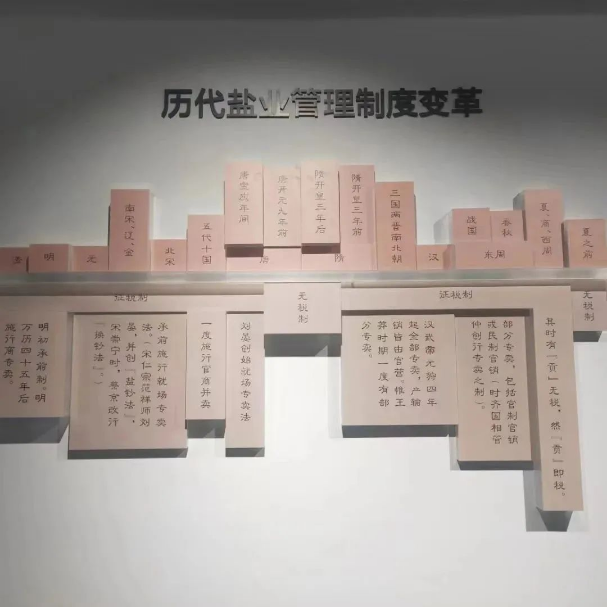

从“炼卤煎盐”“晒海为盐”等场景中,我们更感受到盐城的历史悠久深远,在历代盐业管理制度的变革,在上下五千年的历史长河中,从尧、舜、禹、夏、商开始到明清时代,只有两个时期盐是“无税制”,那第一次是夏之前的远古时期;第二次是隋开皇三年后至唐开元九年前这段时期是不向盐民征税制的,其他朝代均是征税制,特别有意思的是在五代十国时期实施官商并卖的制度。

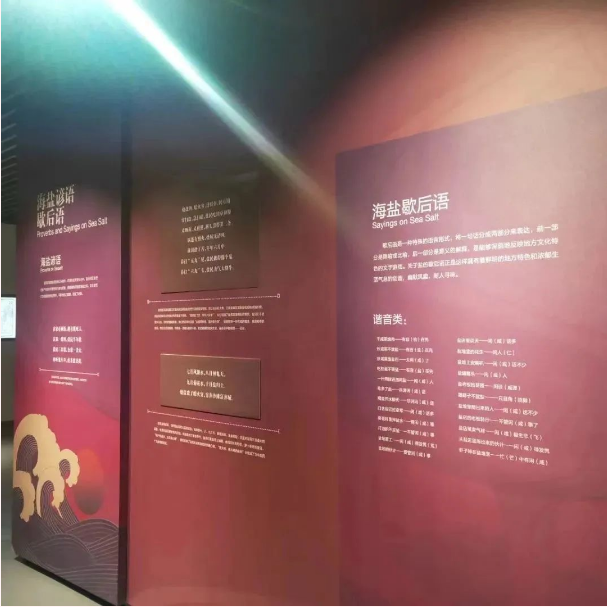

在中国海盐博物馆,我们滨湖文艺家还观察发现到一种独特海盐歇后语文化现象,这是具有鲜明的地方特色和浓郁生活气息的创造,幽默风趣,耐人寻味。如:干咸菜烧肉——有盐(言)在先;打油的不买盐——不管咸(闲)事;盐场的伙计——爱管咸(闲)事;盐老板抱琵琶——咸弹(闲谈)。

图5:海盐歇后语

二、重游新四军旧址

“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”走进盐城新四军重建军部旧址,讲解员带我们参观各个展厅,看着新四军打仗的路线图和作战图的老照片,听着前辈们在前线浴血奋战的故事,仿佛一下子把我们带到那血雨腥风、艰苦卓绝的年代。看到战士们穿着破旧的衣服一个个因为饥饿而倒下,在恶劣的战争环境下对革命充满必胜的信心,我们滨湖区文艺家的心灵得到一次又一次的洗礼。

图6:战斗过的英雄们陈毅、粟裕、黄克诚、肖望东介绍

特别是看到视频中的七个女记录员,为保留速记资料和发报机,在敌人的枪炮声中,奉献出自己年轻的生命,她们当中最年轻的也只有22岁。1941年1月,震惊中外的皖南事变,刘少奇、陈毅奉命在盐城重建新四军军部,盐城泰山庙即是重建后的新四军军部机关驻地。刘少奇、陈毅等在这里运筹帷幄指挥着整个华中地区抗日斗争,并写下著名的《我们在敌后干什么?》《新四军在华中》等历史华章。新四军全称为国民革命新编第四军,在整个抗日战争中,新四军抗击日军16万人,占侵华日军总数22%;抗击伪军23万人,占伪军总数23%,新四军的抗战功绩,彪炳史册。在新四军旧址指挥部中,讲解员告诉我们,刘少奇在这里主持召开过两次华中局高级干部会议,陈毅接待过外国友人汉斯希伯和罗生特。

图7:新四军军部机关驻地

记得在2002年,我在无锡电视台工作,以江苏优秀青年记者的身份来到了盐城新四军纪念馆,这次我们前来正巧遇到新四军纪念馆重新进入装修阶段,这个新四军旧址基本反映了当年的指挥全景。华中局高干会议上,正对面的毛主席和朱德总司令的头像悬挂在会议场的中间。华中局内刘少奇率领总共在这儿召开过三次会议,以新四军军装,组织分布图、新四军重组的军政主要领导,新四军师长以上职务都是具有大将的资历。陈毅、刘少奇、张云逸、赖传珠、邓子恢他们都是军部领导人,例如粟裕、张云逸、黄克诚、彭雪枫、李先念、谭震林、张鼎丞七位师长后来都是大将。

这个泰山庙两侧厢房分别展示着司令部、政治部、财经部、卫生部、军工部、供给部还有女子速记班。当军部旧址的戚华屏讲解告知我们“从旧址恢复到现在,泰山庙陈列展览已经过几次重大改版,内容更加丰富,可看性不断增强,社会教育功绩更加突出”。江苏省文旅厅正式推出全省20条“永远跟党走”的红色文化研学项目,泰山庙的新四军指挥部旧址位列其中。

图8:右二刘少奇;左二陈毅

三、感悟中国知青馆

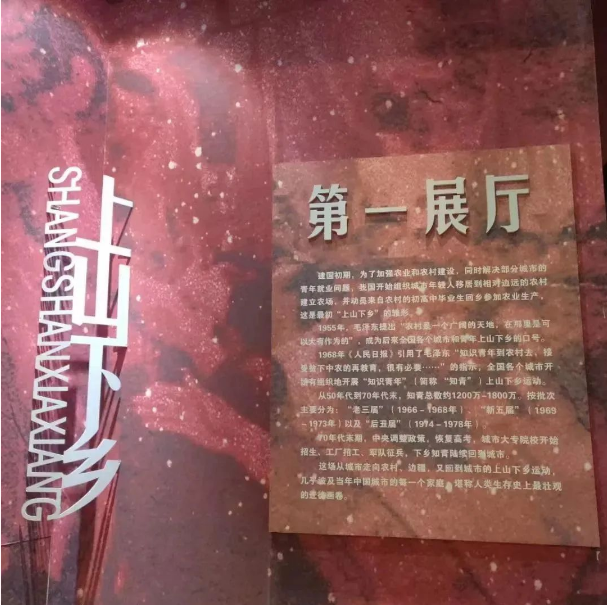

从新四军指挥部旧址到中国知青馆,都留下陈毅元帅在盐阜大地的足迹。中国知青主题馆建筑面积为1.5万平方米,其中布展面积为8000平方米,这是全国首座大型知青文化主题馆,是对中国知青运动概况一次全景式展览。以大丰沿海开发做出突出贡献的知青故事为创意基础,对知青年代的人、事、物进行生活再现和史实互动。

图9:中国知青馆第一展厅

中国知青主题馆融知青文化、廉政文化、红色文化、生态文化、海盐文化以及滩涂特色文化为一体的大型人文旅游景观。主题馆以二十世纪七十年代前后的上海8万多名知青在大丰、上海、海丰农场的艰辛历程为主线,整合建设以“知青农场”为主题的多元素人文旅游景区,馆内包括参观展区、会议中心、休闲中心、餐饮服务、中心购物中心等,为“挖掘知青文化、打造教育基地、发展旅游产业”发挥重要作用。

图10:知青上山下乡时期图片

1950年新中国上海市首任市长陈毅同志亲自策划领导,在苏北台北县(今盐城市大丰区)建立上海第一个“飞地”垦区,并成立“上海市人民政府垦区劳动生产管理局”。1968年11月首批5228名上海知青响应“广阔天地,大有作为”的号召来到大丰,到1978年10年间共有84807名上海知识青年在这片黄海滩涂上挥洒汗水,奉献青春。

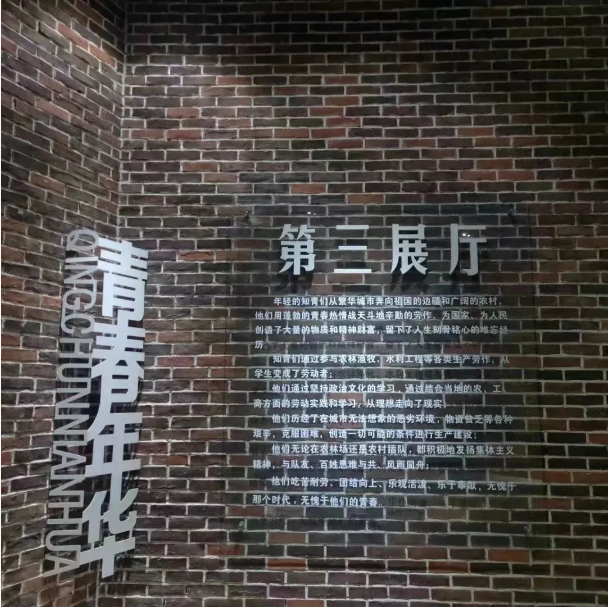

图11:中国知青馆第三展厅

这里有许多上海知青踊跃捐赠的锄头、铁犁、草鞋、脸盆、茶杯、热水瓶、煤油灯等等,还有当时插队落户的通知书、乘车证、火车票、粮票、布票、油票等等,以真人真事纪实为主,所采用的展览资料以公开发行的文字材料和知青收藏资料为主,通过文字、图片、图画、场景、雕塑、文物等形式反映知青当年的蹉跎岁月。将声、光、电与知青年代实景、文物和知青蜡像相结合,再现知青下乡的场景。2011年3月12日塑立的海丰五兄弟的雕塑,就是以当年的吕金宝、高健、张兴中、陆以群、李世强五个农场领队知青为形象。1975年3月14日,五个18岁的小青年随“上山下乡”的浪潮,从上海黄浦江畔来到黄海之滨的海丰农场,落户在一大队第四生产队。他们性格各异,38年后,立3月14日为五兄弟纪念日,如今他们快乐地用雕像铭记下历史的印迹。同时用一块巨大石头在上海知青林上刻记下自己的名字。

图12:上山下乡时期的自行车

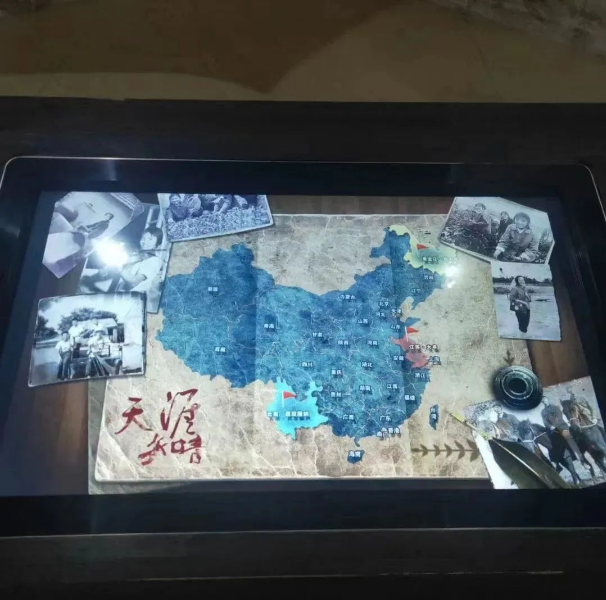

当笔者走进中国知青博物馆内,映入眼帘的是中国知识青年上山下乡的人数分布(1962年—1979年)历年汇总表,从这张表可以看出江苏知青1962年—1966年为11万人,上海知青这四年为4万人;1967年—1968年江苏知青为19.13万,上海知青为7.8万。总计江苏为86万人,上海为53万人,这一组数据真实地反映上海与江苏知青当年真实情况。记得1955年毛泽东提出“农村是一个广阔的天地,在那里是可以大有作为的”成为全国各个城市和青年上山下乡的口号。1968年《人民日报》引用毛泽东“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”的指示,全国各个城市开始有组织地开展“知识青年”(简称“知青”)上山下乡运动。

图13:梁晓声撰写的《知青日记》

70年代末期,中央调整政策,恢复高考,城市大专院校开始招生,工厂招工,军队征兵,下乡知青陆续回到城市。这场从城市走向农村、边疆,又回到城市的上山下乡运动,几乎波及当年中国城市的每一个家庭,堪称人类生存史上最壮观的迁徙画卷。最近特别红火的梁晓声撰写的《人世间》电视剧中的周秉义和周蓉就是上山下乡的男女青年的代表人物形象,火红的年代,火红的青春,当年著名青年作家梁晓声在哈尔滨《知青日记》序言中写道,这样的知青深知盘中餐,粒粒皆辛苦。

图14:上山下乡时期简陋的环境

盐城市大丰约有12万知青,8万多来自上海,其中4万多来自江苏各地。这里特别引起我们无锡文艺家关注的一行文字,这样写道:落户到大丰全县28个知青点公社的知青,主要来自于无锡、苏州、南京等地,属于本省内跨地区安置,自1964年开始到70年代末累计约3万多人,占据大丰12万知青的1/4比例。比如我们原马山区委副书记王洁平,现担任无锡市旅游协会会长,就在大丰插队当过知青。

图15:上山下乡时期的分布图

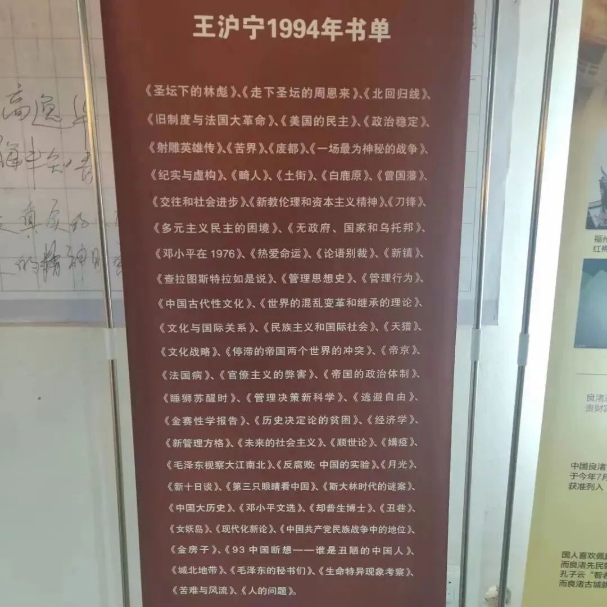

图16:王沪宁1994年书单

看到中国知青博物馆,按照1:1的比例建造的知青平房和男女宿舍,让我触景生情,因为生我养我的地方就是新疆建设兵团。独立大营的如东农场,现在属于南通市如东县大豫镇所辖地,当初我们那儿的棉场就是接收无锡与苏州两地的来到如东插队的知青,记得在我七八岁之时,就居住在母亲所在三大队一队的田埂两边,有一次,苏州知青与无锡知青不知因为什么原因,在下午三四点钟的光景,开始用水枪打水仗了,先是吵架,后来直接肉搏上阵干起来,生产队长和我母亲不断劝架也不起作用,还是连部的两名军人过来,才制止了这场“吵架阵势”。这其中还有几名苏州的女知青也特别会煽动气氛,也许这种吵架也给寂寞无聊的年轻知青的农场生活增加一丝温暖的回忆吧,火红的年代爆发出火红的激情。

图17:按照1:1的比例建造的知青宿舍

我想在大丰知青的绿色军装军杯的背后,也同样会演绎出我在如东农场看到两地的知青在一起玩耍吵架的现实场景吧,这也许就是生活的酸甜苦辣的多彩滋味。

我看到大丰港——海丰农场——大丰县——白驹——东台——海安——如皋——如东——南通——太仓——上海。这张路线示意图对我来说有特别的亲切感,因为我小时候还专门走过这条路线。在这条路线上收获多少知青的丰收白色棉花的喜悦,参加各种农场劳动竞争,为了各自名次争得面红耳赤,这条线路也是棉花种植的线路,从大丰至如东至上海都属于盐碱地,适宜种植棉花。中国是棉花产量的大国,棉花植株一般为1米至2米,开乳白色花,凋谢后留下绿色小型的棉铃,棉铃里有棉籽,棉籽上的茸毛会长出塞满棉铃,棉铃成熟时裂开,露出柔软的纤维,就是我们看见的棉花。由于农场的盐碱地不适宜生长水稻和大麦,早期比较适合栽种棉花,大丰的知青们从育苗、移植、松土、打顶芯、整枝、锄草、捉虫、喷农药、采摘、储存收获,都要跟农场的棉花员一步一步地学习和实践。一个女棉花员,从早晨4:30至晚上9:00,每人最多能够采摘260斤棉花,这是我们如东棉场老职工的最佳成绩。记得小时候我母亲和另一位棉花员获得过摘棉花冠军和亚军,一般女棉花员比男棉花员要多采摘收获40—50斤以上。

图18:组织劳动竞赛

图19:江苏棉花线路示意图

中国知青馆见证了那个时代知识青年的生活、学习、工作的方方面面。

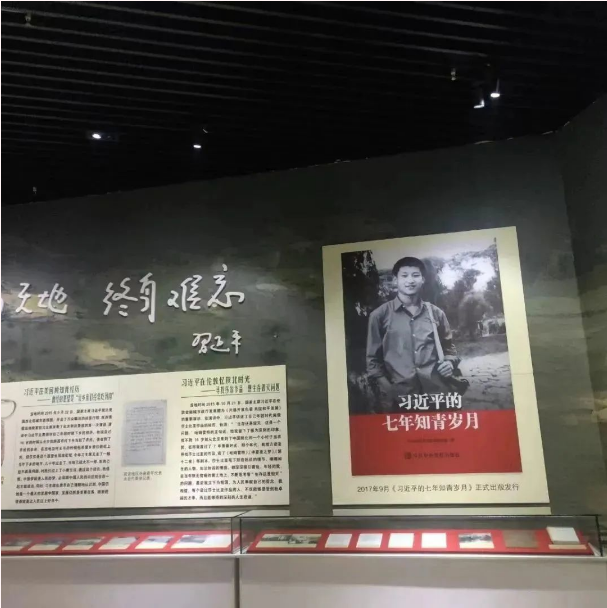

图20:习近平难忘的知青岁月

四、张謇“废灶兴垦”与“三花”烂漫

张謇(1853年—1926年)祖籍江苏南通,生于江苏海门常乐镇,清末状元,中国近代实业家、政治家、教育家。中国棉纺织领域的开拓者,棉垦是张謇实业活动的一个重要组成部分,在民国初年的办垦热潮中,他几次到大丰境内考察水利。在大丰各盐城先后办起盐垦股份有限公司。1919年在大丰成立何垛场通济盐垦公司、丁溪场通济盐垦公司、小海场通济盐垦公司,这三家公司的董事长均由张謇担任,大丰沿海的经济结构变成从有盐转垦、盐垦兼营到以垦为主的转变。

图21:历代盐业管理制度变革

图22:海丰农场的建立

张謇百年前来到大丰倡导起“废灶兴垦”,南北向相隔65米开挖一条小沟,东西相隔250米开挖一条大沟,沟间良田用于种植棉花。为盐业经济向农业经济的过渡树立世纪丰碑,包括恒北村在内的大丰成为沿海重点产棉区之一。后来逐步形成棉籽加工、炼油、纺织工业,大丰年产皮棉“百万担”,成为全国人均上交皮棉第一大县,白色产业依然是恒北人洁白的生命产业。同时,方正的条田,笔直的道路,沿河而建的一排排农庄,又赋予恒北人的“方正、规矩”造就的文化基因。恒北村的大地上洁白厚实的棉花与天上流动的白云相映成辉,像一朵朵祥云托起这大丰县恒北村一方百姓的生活的希望,棉花也就成为了恒北村的吉祥之花,朴实纯净。也是南通的张謇从南通如东大豫开始,向北到大丰挺进垦棉大业事业版图的重要驿站。

图23:采摘棉花的照片和工具

恒北村这个只有1330户4325人的行政小村,全村耕地面积只有9600亩,其中林果面积多达7260亩,2021年生产总值为1.5亿元,年经营收入为325万元,是全国最大的早酥梨商品生产基地之一。恒北村的历史上有盐花,民国时期有棉花,如今有梨花,他们将“三花”的文章写在恒北村9600亩的土地上,在这儿描绘出景秀璀璨的烂漫之花。

图24:棉花种植实物与介绍

两千多年前的春秋战国时期,煮海为盐的兴起,盐业成为历代封建王朝的支柱产业,盐城贡献的税赋占全国税赋总额的一半以上,如今煮盐和晒盐已成为尘封的历史,但盐业文明深深嵌入在史册丹青之中的大丰人民的记忆之中,也是恒北村人的“开拓、秸白”的文化标识,盐花是恒北人民的历史之花,厚重晶莹。

恒北村在凭借“一枝梨花”撬动特色大产业,许多家长带小孩来恒北村的农家土灶进行游玩,体验当年烧土灶的乐趣。恒北村过去以棉花和盐业为主业,如今凭借“一枝梨花”将全国各地游客吸引过来了,与江苏农科院合作种植3000亩梨树,进行大面积的开发了。据恒北村党委村主任李晓霞告诉笔者说道“以果品、美食、文创、民窑”四大特色产业,接待旅游32万人次,收入突破1200万,内整合资源,外策划运营,景区联动抱团发展,让恒北的梨文化、梨品牌享誉全国。

同时恒北村的种梨大户曹国权告诉笔者,他说30年的种梨生涯,让他掌握了在秋季给梨施肥的独家绝学。去年在村里的帮助下,尝试将苏翠一号和翠玉进行嫁接丰收,在网上可以卖到6元多一个,价格是老品种的几倍。他在2022年准备再大干一场,像曹国权有1000多人,果园有8000亩,扩大销售渠道,通过合作销售将梨的价格提到8元,做大了翠酥梨的文章。合作社为果园提供五个统一,即统一施肥、统一病虫害防治、统一采收、统一包装、统一销售。采取合同收购,实行保护价格收购和二次返利。正因为如此,在十年前就受到时任国家主席胡锦涛的亲切接见。恒北村撬动梨树的大文章,受到中央领导的高度重视和肯定。

如今恒北村入选全国乡村旅游重点行列,也是荣获中国最美的休闲乡村的称号。

图25:2022年滨湖文艺家读书班合影

2022年11月28日

创作于逗号书院

作者简介

丁康权,笔名逗号。著名诗人、电视记者编导兼制片人、文化学者、经济评论家。现为中国报告文学学会会员、江苏省作家协会会员、江苏省文艺评论家协会会员、无锡市滨湖区作家协会主席、江南大学商学院客座教授、逗号书院创始人。

责任编辑:昝虹兵

来源:无锡市通商会中心

外资巨头组团到访,看中海南什么?

聚力辽商 共赴辉煌——海南辽沈商会五周年庆典暨2024年迎新春联欢晚会举办

江苏省政协原副主席罗一民莅临深圳市南通商会走访交流

把握新机遇,共享新未来——海南省投资商会2023年会暨迎新春党群联谊会在海口举办